Se c’è qualcosa in cui “Il lato positivo” eccelle, probabilmente è l’empatia. L’esperienza dello spettatore infatti, segue quasi spasmodicamente quella del protagonista, senza risparmiare nessuna delle sfumature peggiori.

La prima parte del film è, per l’appunto, assolutamente fastidiosa, pesante e snervante, piena di grida, ossessioni e di quella sensazione di oppressione che i personaggi descrivono, inesorabilmente riversata sul povero spettatore, probabilmente impreparato a tanta grazia di influssi negativi. Si va avanti così ad esplorare la malattia mentale del protagonista Pat, che a dirla tutta è ben più normale della media dei suoi amici/parenti, per lo più impegnati a rendergli la vita ancora più impossibile e rimandarlo in manicomio.

Buona parte degli spettatori vorranno lasciare la sala alla fine del primo tempo (in molti lo hanno fatto) ma, tutto sommato, la perseveranza a volte paga, e dopo questo abisso di tristezza ed alienazione, il film cambia rapidamente registro, consentendo anche agli spettatori di “guarire” piano piano dai veleni in precedenza somministrati a iosa.

Certo, si sta sempre in attesa del prossimo insopportabile litigio condito da musica snervante, ma a parte ciò, il film procede in un moto liberatorio, che se non lo eleva a grande opera, per lo meno consente ai coraggiosi rimasti in sala di tornare serenamente a casa ed accantonare le idee suicide fiorite a fine primo tempo.

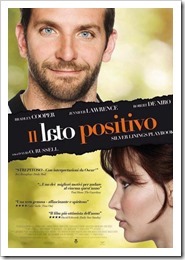

Nota di merito per entrambi gli attori, con Bradley Cooper decisamente credibile in una parte non facile e Jennifer Lawrence (oscar meritato) che regge la scena e con la sua presenza rende il film digeribile anche senza affogare in un bignè (o magari un paio di vodka…).